Forschungsgruppe Pharmakotherapie: Empfehlungen zur Behandlung von Parkinson-Psychosen

In einem Kooperationsprojekt zwischen der Forschungsgruppe Pharmakotherapie/Pharmazie (PD DDr. Olaf Rose, Dr. Stephanie Clemens) und der Neurologie unter der Leitung von Prof. Dr. Eugen Trinka wurde eine klinisch bedeutende Fragestellung untersucht: Wie sollten Parkinson-Psychosen optimal behandelt werden?

Psychosen sind bei Parkinson-Patient*innen ein häufiges und belastendes Symptom. Sie können entweder direkt durch die Erkrankung selbst oder als Nebenwirkung der dopamimetischen Parkinson-Medikamente entstehen. Die Behandlung gestaltet sich herausfordernd, da die meisten Antipsychotika ungeeignet sind: Sie wirken antagonistisch auf das dopaminerge System, das bei Parkinson-Patient*innen ohnehin beeinträchtigt ist.

Die Pharmakotherapie – die Behandlung von Krankheiten durch den gezielten Einsatz von Medikamenten – spielt in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle. Ziel ist es, durch die Auswahl geeigneter Wirkstoffe nicht nur die Symptome zu lindern, sondern auch unerwünschte Nebenwirkungen zu minimieren und die Lebensqualität der Patient*innen zu verbessern.

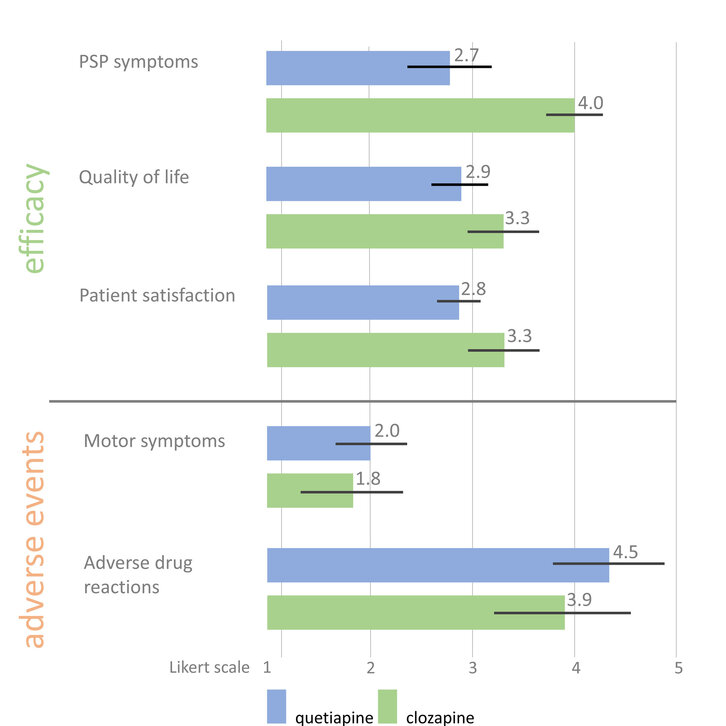

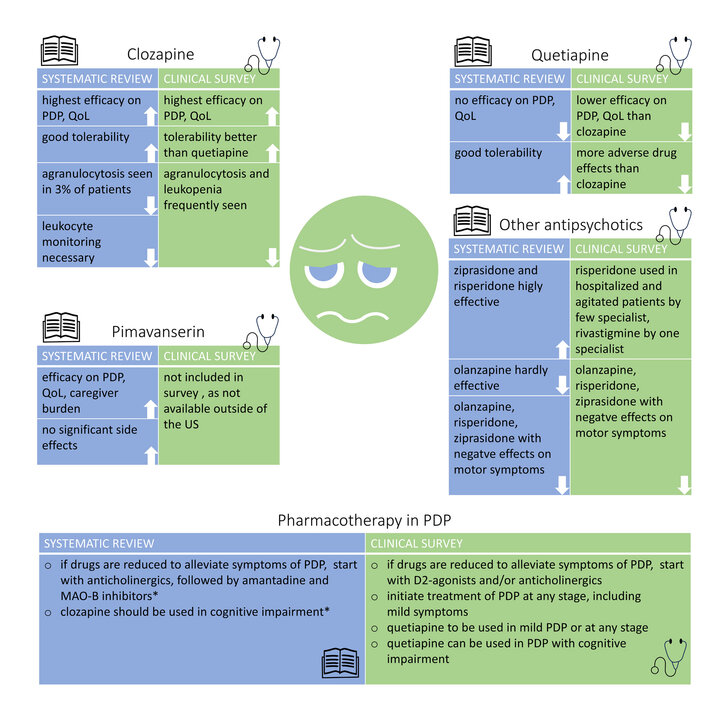

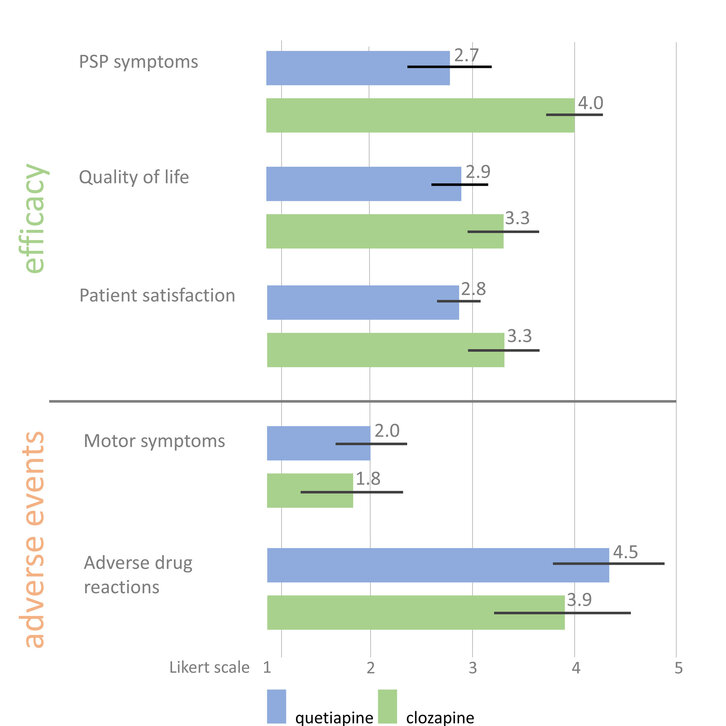

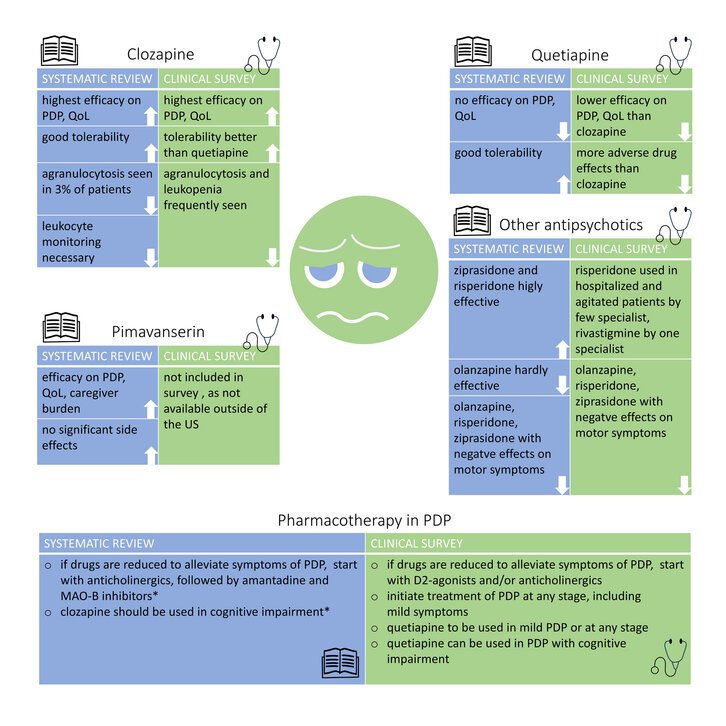

Im Rahmen der Studie wurde ein systematischer Review durchgeführt, der durch eine Befragung von Parkinson-Expert*innen ergänzt wurde. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Präferenz für Clozapin aufgrund seines überlegenen Wirkungs- und Nebenwirkungsprofils. Die Studie empfiehlt daher, Clozapin als Mittel der ersten Wahl bei Parkinson-Psychosen einzusetzen. Das bisher häufig genutzte Quetiapin erwies sich hingegen als wenig effektiv.

Aktuell wird an den Universitätskliniken für Neurologie und Geriatrie eine ergänzende Patient*innenbefragung durchgeführt, um auch deren Perspektive in die Therapieempfehlungen einfließen zu lassen. Die Ergebnisse daraus sind im Laufe des Jahres 2025 zu erwarten.

Bild #1: Bewertungen bezüglich Wirkung und Nebenwirkung für Clozapin und Quetiapin

Bild #2: kombinierten Gesamtergebnisse der Studie